Ein "gesundes Feindbild"?

Erfolgsfaktoren

haben viele Gesichter: Ein "gesundes Feindbild", so hat man herausgefunden,

zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens.

Mannschafts-Sportarten kommen zur Motivation kaum

ohne sorgfältig gepflegte Feindbilder aus.

Erfolgsfaktoren

haben viele Gesichter: Ein "gesundes Feindbild", so hat man herausgefunden,

zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens.

Mannschafts-Sportarten kommen zur Motivation kaum

ohne sorgfältig gepflegte Feindbilder aus.

Gesund ist daran, wenn man von den Stärken der

Wettbewerber lernt. Und da kommt auch schon Benchmarking

ins Spiel: Richtig vergleichen, Nachteile ausgleichen,

Vorteile ausbauen.

Benchmarking (Amazon Affiliate Link)

ist mehr als ein Modethema. Es liefert eine ausgezeichnete

Grundlage für Engpass-Analysen.

Wer sich mit anderen Unternehmen oder Personen

vergleicht, findet heraus, wo Stärken und Schwächen

liegen. Wenn jemand etwas mit deutlich weniger Aufwand

oder mit deutlich besserem Ergebnis kann, dann ist

das ein guter Punkt zum Nachdenken, Hinzulernen

und Verbessern.

Beispiel Webseiten-Vergleich

Wie ist Ihre Webseite im Vergleich zu Wettbewerbern

aufgestellt, wenn es um die Auffindbarkeit bei Google

geht? Das Gesamtergebnis ist leicht zu sehen. Ihre

Seite steht in den Suchergebnissen weiter vorne

oder weiter hinten als der Wettbewerber. Zum Überholen

können Sie aber nur ansetzen, wenn Sie den Vergleich

auf allen beeinflussbaren Teilgebieten kennen. Ist

Ihr Text zu lang? Zu wenige Abbildungen? Zu schlechte

Ladezeit? Sogar Textqualität wird "gemessen". Man

vergleicht also mit Seiten, die es ganz nach vorne

schaffen anhand eines ganzen Katalogs von Kriterien.

Diese Analyse wäre typisch für ein Benchmarking.

In diesem Falle gibt es z. B. ein

kostenloses

Benchmarking-Tool

(Seodiver von Abakus), mit dem das leicht durchzuführen

ist.

Beim Ausprobieren werden Ihnen zwei wichtige Punkte auffallen:

Benchmarking braucht nicht zwangsläufig einen objektiven

Maßstab. Den kennt man einfach nicht immer. Und

man stößt auf Faktoren, die unterschiedlich schwer

oder sogar überhaupt nicht zu beeinflussen sind. Sonst stünde diese Seite beim

Stichwort "Benchmarking" auf Platz 1:

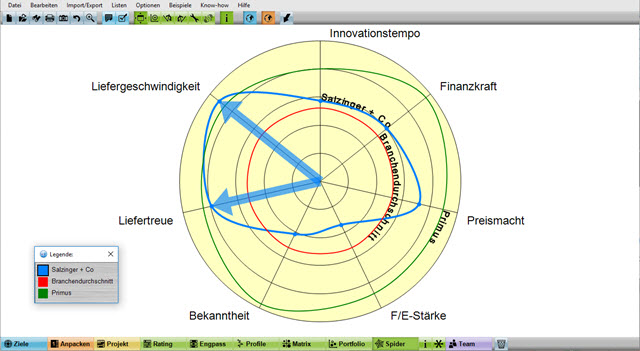

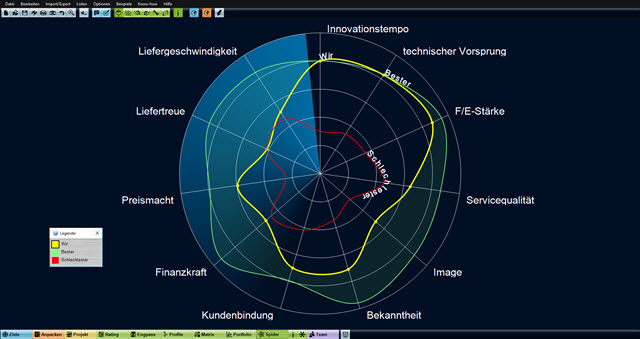

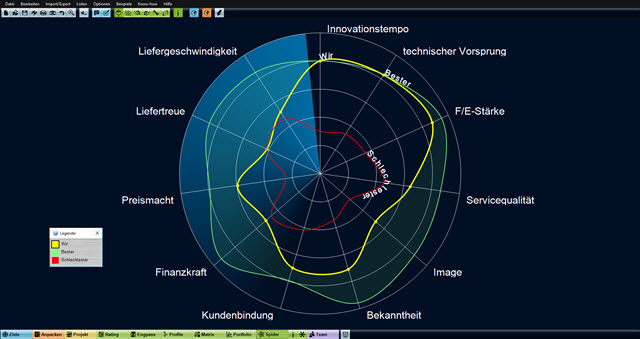

Benchmarking-Diagramm

Natürlich kann Benchmarking sehr komplex und

aufwändig sein. Praktische Strategie wird es meist

erst, wenn wir die gewonnenen Erkenntnisse stark

verdichten. Hier zum Beispiel ein Benchmark-Diagramm,

welches bei jedem betrachteten Wettbewerbsfaktor

nur drei Werte zeigt: Den besten, den schlechtesten

und den eigenen.

Benchmark-Diagramme kann man z. B. mit meineZIELE

erstellen. Im Screenshot sehen Sie drei farbige

Linien, gebildet aus den Bewertungen für die verschiedenen

Wettbewerbsfaktoren. Die grüne Linie besteht aus

den besten Werten aller Wettbewerber, manchmal auch

Primus-Linie genannt. Die rote Linie verbindet die

schlechtesten Werte und die gelbe Linie zeigt die

Werte des eigenen Unternehmens.

Man erkennt: Beim Innovationstempo und beim technischen

Vorsprung liegt das eigene Unternehmen an der Spitze,

bei der Liefertreue dagegen auf der roten Linie.

Dieses Diagramm hilft also zunächst, sich in die

Bandbreite des Wettbewerbs einzuordnen und man sieht,

wo große oder kleine Potentiale und Rückstände sind.

Was

können wir besser?

Was

können wir besser?

Ein Begriff wie

Kernkompetenzen

gibt es nur im Vergleich mit Anderen. Nur etwas,

was man besser kann als Andere, kann überhaupt Kernkompetenz

sein. Benchmarking ist gleich der nächste Schritt,

sobald man zusammengestellt hat, was man überhaupt

kann.

Wie findet man Wasserköpfe?

Warum braucht das eine Unternehmen 10 Personen

in der Buchhaltung und das andere nur 5 ? Mit solchen

Fragen versuchen wir, überbesetzte Abteilungen zu

identifizieren und Personal einzusparen.

Häufig geht das allerdings schief. Die 10 Personen

haben andere Voraussetzungen, andere Bildungsstände,

andere Arbeitsvolumina, andere Mittel und vieles

andere mehr, was den Vergleich erschwert. Die Lösung

des Problems: Genauer nachfragen und nicht nur zwei,

sondern viele Unternehmen zum Vergleich heranziehen.

Das ist Benchmarking.

Vergleichen Sie immer nur funktionierende Strukturen.

Wenn ein anderes Unternehmen an einer Stelle mit

weniger Personal auskommt, die gewünschte Leistung

aber nicht bringt, nützt der Vergleich nichts. Die

Wasserköpfe findet man nicht nur da, wo viel Personal

gebraucht wird, sondern wo auch gleichzeitig die

Leistung nicht stimmt, Innovationswiderstände hoch

und Reaktionsgeschwindigkeiten niedrig sind. Das

sind Zeichen, dass Personal Zeit und Muße findet,

sich mit sich selbst zu beschäftigen.

Wie funktioniert Benchmarking?

Vergleiche zielen nicht nur auf Mitarbeiterzahlen

ab, sondern auch auf Kosten und Erträge. Beim Benchmarking

setzt man daher auf mehrere Datenkomplexe. Analysiert

man ein Unternehmen oder, was sinnvoller ist, Unternehmensbereiche,

dann teilt man zunächst den Bereich in seine Geschäftsprozesse

auf. (Beispiel: Bereich Finanzen enthält z. B. Geschäftsprozess

Zahlungsverkehr mit Lieferanten)

Für jeden Geschäftsprozess ermittelt man die

verfügbaren Mittel (z. B. Umfang, Art, Alter der

benutzten EDV-Systeme). Zweitens wird funktionell

abgegrenzt, welche Funktionen im speziellen Fall

dieses Unternehmens besonders ausgeprägt sind oder

welche vielleicht ganz wegfallen. Man ermittelt

Besonderheiten und die Leistungstiefe. Drittens

schließlich werden natürlich die Volumen-Angaben

benötigt (z. B. wie viele Zahlungen im Jahr, wie

viele Kunden, Lieferanten ...)

Mittels einer Kosten- oder Personenmatrix wird

nun aufgeschlüsselt, welche Personen einzelne Prozesse

bearbeiten oder welche Kosten (z. B. durch Externe)

dafür anfallen.

Neben diesen Geschäftsprozess-orientierten Daten

werden natürlich auch Umsatz- bzw. Personal-bezogene

Daten verglichen (z. B. Ausbildungsstand, Berufserfahrung,

verbrachte Zeit in dieser Position, etc.). Mit der

Gesamtmenge dieser Daten lässt sich nun relativ

genau bestimmen, wie es um die Leistungsfähigkeit

eines Unternehmensbereiches steht, verglichen mit

anderen Unternehmen vielleicht des gleichen Konzerns,

der gleichen Branche etc.

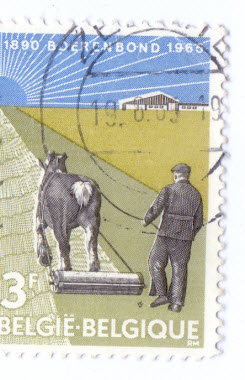

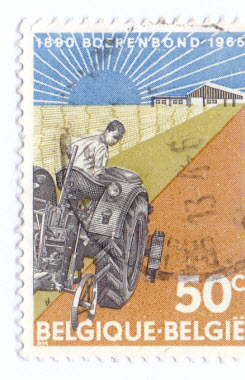

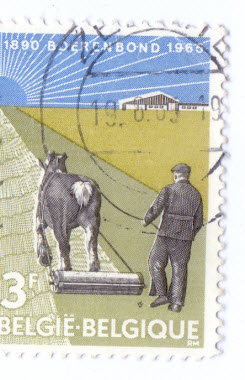

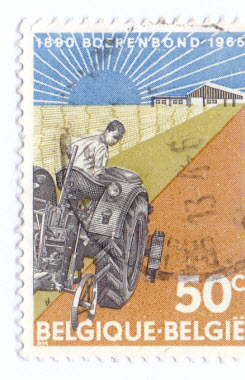

Offenkundige

Unterschiede

Offenkundige

Unterschiede

Benchmarking braucht nicht immer komplexe Zahlenmodelle.

Manchmal sind die Unterschiede so offenkundig wie

bei den abgebildeten Landwirtschaften mit und ohne

Maschineneinsatz. Bei der Bewertung von Kompetenzen

beispielsweise greift man auf ganz simple 5 Punkte

Skalen zurück: Gar nicht vorhanden, schlecht, mittel,

gut und Weltklasse. Alles Andere ist bei den "weichen

Faktoren" doch nur Kaffeesatzleserei.

Wo liegen Probleme?

In der Praxis erweist sich Benchmarking als durchaus

problematisch. Hier einige Gründe:

- Diese Datensammlung ist sehr umfangreich.

Sie wird zwangsläufig von Menschen erstellt

mit fundierten Detailkenntnissen, von Menschen

also, die Beteiligte und damit Befangene sind.

- Benchmarking kann nicht alle Fragen stellen.

Manchmal fehlt die Entscheidende! Treffen Sie

niemals folgenreiche Entscheidungen alleine

aufgrund dieses Zahlenmaterials.

- Im Bereich kleiner Zahlen, (z. B. Abteilungen

mit nur 5 Personen) werden Sicherheits-Overheads

benötigt, was Vergleiche verzerrt.

- Benchmarks betrachten häufig nur ein momentanes

Bild und berücksichtigen Entwicklungen, starkes

Wachstum oder Rückgänge unzureichend.

- Internationale Benchmarks wurden z. B. für

die USA entwickelt und berücksichtigen zu wenig

kulturelle, gesetzliche etc. Unterschiede.

- Es entsteht Rechtfertigungsdruck, der die

Suche nach Engpässe in falsche Richtungen lenken

kann

- Benchmarking ist Steckenpferd vieler Unternehmensberater.

Deshalb ist manchmal die Generierung neuer Probleme

wichtiger als einfache Erkenntnisse und deren

Umsetzung ...

Typische Negativ-Beispiele:

Ein Benchmark für die Durchlaufgeschwindigkeit

ergibt: Zwei kleine Konzern-Tochtergesellschaften

in Spanien und Norwegen sind weitestgehend vergleichbar.

Beide produzieren nicht, sondern liefern nach einer

kleinen Endmontage Waren aus einem Auslieferungslager

an die Kunden. Beide Unternehmen erzielen die gleiche

Liefergeschwindigkeit mit unterschiedlichen Personenzahlen

in der Versandabwicklung.

Kein Manager kannte im Detail beide Unternehmen.

Am grünen Tisch wurde entschieden, die Norweger

zu Personalabbau aufzufordern. Nach ärgerlichen

und emotional geprägten Diskussionen fand man Wochen

später eine Erkenntnis, die beim Benchmarking durch

die externe Beratung gar nicht erfragt wurde: Das

spanische Unternehmen erzielt seine Leistung nur

11 Monate im Jahr und hat im August geschlossen

... Außerdem hatten die Spanier ihre Reklamationszahlen

so stark manipuliert, dass am Ende doch das norwegische

Unternehmen mit der besseren Leistungsbilanz dastand.

Von den Besten lernen - und von der Konkurrenz

Benchmarking

wurde nicht nur zu Vergleichszwecken erdacht. Die

wichtigsten Erkenntnisse gewinnt man nicht durch

nebensächliche Zahlenkrämerei. Es ist vielmehr der

direkte Vergleich mit dem Besten der Branche oder

mit den unmittelbaren Wettbewerbern, die entscheidende

Impulse liefern. Was genau macht der Branchenführer

besser? Und genau davon müssen wir lernen, um es

eines Tages übertreffen zu können.

Benchmarking

wurde nicht nur zu Vergleichszwecken erdacht. Die

wichtigsten Erkenntnisse gewinnt man nicht durch

nebensächliche Zahlenkrämerei. Es ist vielmehr der

direkte Vergleich mit dem Besten der Branche oder

mit den unmittelbaren Wettbewerbern, die entscheidende

Impulse liefern. Was genau macht der Branchenführer

besser? Und genau davon müssen wir lernen, um es

eines Tages übertreffen zu können.

Besser als der Beste

Wenn man zwei Angebote vergleicht, die für ein

Bau-Gewerk eingereicht wurden, dann erstellt man

oft auch noch das "Optimal-Angebot", das

aus der Summe der jeweils günstigsten Angebote aller

Positionen besteht. Und oft genug wird dann auch

versucht, den günstigsten Anbieter auf dieses fiktive

Ideal-Angebot zu drücken.

Entsprechend gibt es auch für Wettbewerber einen

"Optimal-Wettbewerber".

Das ist ein fiktives Unternehmen, das auf allen

Gebieten, von den Finanzen über Liefertreue bis

zum Innovationstempo, den jeweils besten Wert der

Branche erreicht. Dieses Ideal-Unternehmen kommt

in der Realität noch seltener vor, als auf dem Bau

ein Ideal-Angebot abgegeben wird. (Denn jeder Wettbewerber

braucht langfristig eine Nische, in der er besser

ist als jeder Andere)

Erfolgsfaktoren

haben viele Gesichter: Ein "gesundes Feindbild", so hat man herausgefunden,

zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens.

Mannschafts-Sportarten kommen zur Motivation kaum

ohne sorgfältig gepflegte Feindbilder aus.

Erfolgsfaktoren

haben viele Gesichter: Ein "gesundes Feindbild", so hat man herausgefunden,

zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens.

Mannschafts-Sportarten kommen zur Motivation kaum

ohne sorgfältig gepflegte Feindbilder aus.

Was

können wir besser?

Was

können wir besser?

Offenkundige

Unterschiede

Offenkundige

Unterschiede

Benchmarking

wurde nicht nur zu Vergleichszwecken erdacht. Die

wichtigsten Erkenntnisse gewinnt man nicht durch

nebensächliche Zahlenkrämerei. Es ist vielmehr der

direkte Vergleich mit dem Besten der Branche oder

mit den unmittelbaren Wettbewerbern, die entscheidende

Impulse liefern. Was genau macht der Branchenführer

besser? Und genau davon müssen wir lernen, um es

eines Tages übertreffen zu können.

Benchmarking

wurde nicht nur zu Vergleichszwecken erdacht. Die

wichtigsten Erkenntnisse gewinnt man nicht durch

nebensächliche Zahlenkrämerei. Es ist vielmehr der

direkte Vergleich mit dem Besten der Branche oder

mit den unmittelbaren Wettbewerbern, die entscheidende

Impulse liefern. Was genau macht der Branchenführer

besser? Und genau davon müssen wir lernen, um es

eines Tages übertreffen zu können.