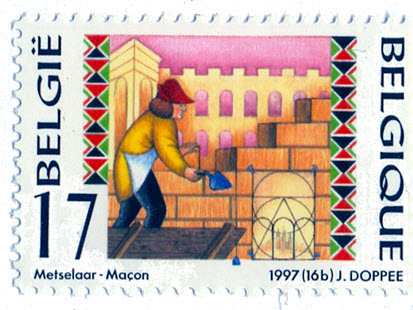

Ziele setzen:

Wie der Maurer

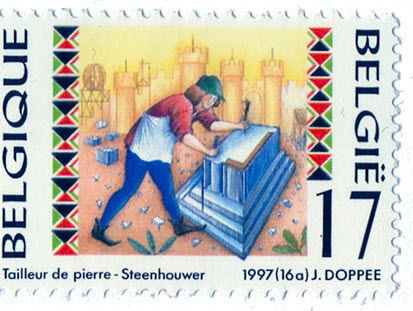

oder wie

der Steinmetz?

Der

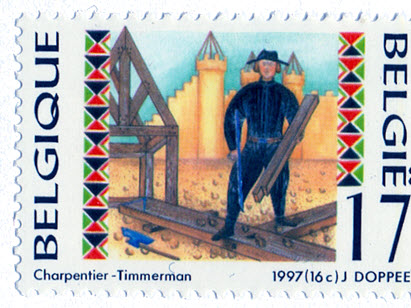

Maurer, ebenso wie der Steinmetz, schafft Gebilde

aus Stein. Der Maurer fängt klein an und fügt Stein

um Stein zu etwas immer Größerem zusammen. Der Steinmetz

fängt groß an und entfernt, was er nicht braucht,

bis er schließlich bei seinem fertigen Produkt angekommen

ist.

Der

Maurer, ebenso wie der Steinmetz, schafft Gebilde

aus Stein. Der Maurer fängt klein an und fügt Stein

um Stein zu etwas immer Größerem zusammen. Der Steinmetz

fängt groß an und entfernt, was er nicht braucht,

bis er schließlich bei seinem fertigen Produkt angekommen

ist.

Diese beiden Richtungen können wir auch beim Setzen von Zielen unterscheiden.

Der Eine setzt sich ein kleines Ziel. Er erreicht es. Er sieht sich die neue Lage an und setzt ein neues kleines Ziel und so weiter. Wie bei der Ausbildung: Erst mal die Schule fertig. Dann sehe ich weiter. Dann eine Lehre machen. Dann sehe ich weiter. Dann den Meisterbrief ... So kann man einen eigenen Betrieb gründen und weiterwachsen.

Der

Andere nimmt sich ein großes Ziel vor, wohl wissend,

dass es zu groß sein könnte, und stutzt es immer

weiter zurecht. Vielleicht immer das maximal Mögliche,

das in seinem Leben noch machbar ist. Das ist dann

wie bei dem Fünfzehnjährigen, der später mal einen

Weltkonzern aufbauen will. Das wird dann auch eine

konkrete Fabrik, dann ein Kleinbetrieb werden und

es wird ihm klar werden, dass jetzt erst mal die

Schule gut abgeschlossen werden muss.

Der

Andere nimmt sich ein großes Ziel vor, wohl wissend,

dass es zu groß sein könnte, und stutzt es immer

weiter zurecht. Vielleicht immer das maximal Mögliche,

das in seinem Leben noch machbar ist. Das ist dann

wie bei dem Fünfzehnjährigen, der später mal einen

Weltkonzern aufbauen will. Das wird dann auch eine

konkrete Fabrik, dann ein Kleinbetrieb werden und

es wird ihm klar werden, dass jetzt erst mal die

Schule gut abgeschlossen werden muss.

Vielleicht sind beide dann mal Konkurrenten, weil beide sich eine Blechnerei im selben Ort aufbauen. Aber im Ernst: Es ist klar, dass die Art, wie wir unsere Ziele wählen, Einfluss auf das Ergebnis haben wird. Kann man sagen, welcher von beiden weiter kommen wird?

Träume oder Realismus?

Wir können feststellen, dass große Träume die

Menschen beflügeln. Von Erwartungspsychologie spricht

man, wenn man sich ganz automatisch in den kleinen

Dingen so ausrichtet, wie man es im Großen erhofft

und so tatsächlich Erwartungen in Fakten verwandelt.

Und wer groß denkt, wird viele Dinge gleich größer

anlegen. Groß zu denken, gilt auch als Erfolgsfaktor.

Es ist allerdings schwer zu erkennen, ob wir uns da nicht täuschen. Spektakuläre Beispiele wären ja eigentlich schnell bei der Hand. Wernher von Braun etwa, der schon als Jugendlicher vom Mondflug träumte und ihn wahr machte. Allerdings hören wir nichts von all jenen, die das auch geträumt haben und gescheitert sind.

Welche anderen Erkenntnisse haben wir?

Die Wirkung des Ziels als Motivator

Manchen Leuten muss man eine Tour auf den Großglockner vorschlagen und sich dann "herunterhandeln" lassen, um sie zu einem Nachmittagsspaziergang zum Biergarten im Nachbarort zu bewegen. Andere brauchen es umgekehrt. Ein gemeinsamer Spaziergang. Und dann vielleicht noch da vorne auf den Hügel. Und dort angekommen vielleicht doch noch auf den nächsten Berg ... Ziele und ihre Wirkung sind jedenfalls nicht ohne den Menschen zu betrachten, der diese Ziele setzt.

Große, fernliegende Ziele können mitreißen. Visionen haben eine eigene Kraft. Und wenn sie nicht so genau definiert sind, wirken sie wie Wahlplakate. Da stehen nur ein, zwei Worte drauf und jeder malt sich selbst aus, was er darunter verstehen will.

Die großen, fernliegenden Ziele motivieren nur durch "Ziehen". Kleinteilige Ziele geben viel mehr Raum, auch mal Erreichtes zu feiern und verleihen daher "Schub". Das ist aber leicht auszugleichen, indem man sich bei großen Zielen klare Meilensteine setzt, zu Zwischenzielen erklärt und beim Erreichen feiert.

Das Fundament

Kleinteilige Ziele bieten eine viel größere Sicherheit. Das liegt insbesondere an der kurzen Feedbackschleife. Zusätzliche Sicherheit geht natürlich auch von den Fakten aus, die bereits gegeben sind. Man ist nahe an der Realität. Wie beim Schachspiel: Erst wenn man den Zug des Gegners kennt, kann man den eigenen nächsten Zug beschließen. Wer gerade seinen Meisterbrief erworben hat, kennt sein Metier. Er kennt die Branche und kann sich einordnen. An kaufmännischem Unvermögen kann er immer noch leicht scheitern. Doch seine Chancen beim Schritt in die Selbständigkeit sind wohl besser als bei einem Menschen, der mit einem Internet-Startup die Welt umkrempeln will und außer Ehrgeiz und einem spontanen Traum nichts dafür mitbringt.

Und doch ist das mit den Voraussetzungen manchmal umgekehrt: Wer zum Spaziergang aufbrach, wird den Gipfel nicht erklimmen, weil er gleich garnicht an Seil und Haken gedacht hat. Eine langfristige Vision lässt jemanden viel früher in eine Partei eintreten oder Spezialwissen aufbauen als jemand, der erst nach vielen Schritten anfängt daran zu denken.

Neuland betreten

Man kann solide und Schritt für Schritt aufbauen. Dabei setzt und erreicht man viele Ziele. Man wird sich immer an dem orientieren, was schon besteht. Und ob am Ende die Karriereleiter an der Mauer steht, die man sich hätte aussuchen sollen, bleibt eine ganz andere Frage.

Wer sich einen Traum zum Fernziel macht, erreicht zwischendurch keine Ziele, sondern Meilensteine. Doch das ist nur Wortklauberei und macht weder glücklicher noch unglücklicher. Wer Neuland betreten will, verbessert jedenfalls seine Chancen. Niemand erreicht die Quelle des Nil, wenn er einfach mal zu einer Kaffeefahrt aufbricht und dann schaut, was kommt.

Ein reales Beispiel

Unser Produkt meineZIELE gibt es seit 2002. Es wurde im Wesentlichen bottom-up aufgebaut, also auf Basis des Gegebenen wie beim Maurer. Die Voraussetzungen waren gegeben: Sachkenntnisse als Informatiker und Arbeitsmethodiker. Funktionen und Methoden wurden Schritt für Schritt aufgebaut und dem Feedback der Kunden ausgesetzt. Die konkrete Folge war: Das Produkt entwickelte sich tatsächlich auf die Bedürfnisse der Kunden zu. Als Instrument, Menschen voranzubringen, hat es eine einmalige Spitzenstellung erreicht.

Natürlich war es

kein bottom-up in Reinkultur.

Das gibt es selten. Von Anfang an gab es ein Fernziel

als Leitlinie : Menschen erfolgreicher zu machen

durch ein Werkzeug, das diese Menschen stärker auf

ihre Ziele ausrichtet. Das ist gelungen. Andererseits

gab es nie einen großen Rahmen, wie das Produkt

technisch konkret aussehen sollte. Dafür war einfach

eine zu rasante technische Entwicklung abzusehen.

Es gab zu Anfang, viele Jahre bevor das Wort "Cloud-Service"

in unseren Sprachgebrauch kam, eine gut funktionierende

Cloud-Lösung. So floss über die Jahre immer wieder

viel Arbeit in Umbauten der Software und in deren

innerem Aufbau würde man vieles anders machen bei

einer Neuprogrammierung "auf der grünen Wiese".

Natürlich war es

kein bottom-up in Reinkultur.

Das gibt es selten. Von Anfang an gab es ein Fernziel

als Leitlinie : Menschen erfolgreicher zu machen

durch ein Werkzeug, das diese Menschen stärker auf

ihre Ziele ausrichtet. Das ist gelungen. Andererseits

gab es nie einen großen Rahmen, wie das Produkt

technisch konkret aussehen sollte. Dafür war einfach

eine zu rasante technische Entwicklung abzusehen.

Es gab zu Anfang, viele Jahre bevor das Wort "Cloud-Service"

in unseren Sprachgebrauch kam, eine gut funktionierende

Cloud-Lösung. So floss über die Jahre immer wieder

viel Arbeit in Umbauten der Software und in deren

innerem Aufbau würde man vieles anders machen bei

einer Neuprogrammierung "auf der grünen Wiese".

Das also ist der Nachteil des schrittweisen Aufbaus. Er ist nicht effizient. Es würde mit weniger Arbeit gehen. Aber er ist effektiv. Was herauskommen soll, gelingt.